イントロ

以前、音楽理論入門や

コード理論の超基礎についてお話しました!

音楽理論は楽曲をより深く理解する上でとても大切ですし、学べばけっこうおもしろいもの!さらに作曲やヒット曲の傾向までわかってしまうという、いうなれば魔法のツールです。

今回はその音楽理論・・・特にコードやメロディの理論を学ぶ上で欠かせない概念、音程についてご説明します!

- コード理論いつか勉強したいな・・・

- スケール?とかいうやつ知りたい

- 作曲とかいずれやってみたい

- 理論にちょっぴり興味ある!

こんな皆さんであれば、「音程なんて聞いたこともない」という方でも楽しめる内容となっています!

理論を学びたい気持ちが少しでもあるなら、この機会にぜひ足を踏み入れてみませんか?

もくじ

音程とは

音の高さみたいなことでしょ?

曲について語る時、「音程の高い曲」のように、キーや音の高さについて音程という言葉を使う時がありますよね!

これは音楽理論の中で言う「音程」とは、少し似ていて、少し違っています。

音楽理論でいう音程とは、音と音との高さの違い、距離のこと。

曲に使われている音の全体的な高さ、ではなく、「基準となる音と対象の音とがどれくらい離れているか」を示すものです。

それの何が大事なの?

コードのことを思い出してみてください。

コードは3つ以上の異なる音が重なったものでした。ハーモニーを生み出し、曲の流れを決定したり、音に厚みを作ったりします。

ではこのコード、どういう基準で使う音を選んでいるのか。

今度はメロディのことを考えてみましょう。

良い曲って、歌いやすいボーカルラインや、耳に残りやすいフレーズを使っていたりしますよね。

その聞きやすい自然なメロディ、どうやって音を選んでいるのでしょうか?

ここで大切なのが音程です。

コードもメロディも、「基準となる音からこの距離分離れた音を使うと良い響きになるよ」、という理屈に裏打ちされています。

音程という基本ルールを知っているからこそ、コードやメロディの理屈・秘密・工夫を解き明かすことができる、というわけなのです。

(読まなくてもいい例え)

お友達に足の早い方がいたとします。早さの秘密を聞いてみると、「小学校の時、毎朝自宅のあるA町から学校のあるB町まで歩いてたんだよ!」と言われました。

・・・そう言われても、まずA町からB町がどれくらいの距離なのかわからなければピンときませんよね?でも、A町からB町まで3kmあり、着くのに1時間かかるとわかれば合点がいきます。

AとBの間は3km→すげえ遠いな

⇒じゃあ鍛えられて足も早くなるよな、

と、いうふうに。

まずはA町とB町が何kmあるのか(=音程がどれくらいなのか)、そしてその距離が体感としてどれくらい遠いものなのか(=どんな響きなのか)を知る必要があるのです。

音程とは、まさに音楽理論の基本ルールですね!

音程ってどう表すの?

いよいよメインの話に移ります!

度、それはkm

音程は「度」という単位で表します。kmみたいなものです。

同じ音同士から数え、同じ音を1度、(楽譜上で)隣の音を2度と数えます。

(0から始まらないので注意!)

「じゃあドとレは2度で、ドとミは3度ね!楽勝!」

その気持ちと考え方、忘れないでいてください・・・!

1kmは1mが1000個分だから・・・

ただ、急に「度」と言われても、聞いただけでは「あ、これは〇度ね・・・」と実際の距離感をはかりづらいですよね。

ですので、全音と半音という単位で表現します。

ギターのフレット1つ分・ピアノの白鍵とすぐ隣の黒鍵1つ分が半音で、半音2つで全音1つ分となります。

※ピアノの場合、ミとファやシとドなど黒鍵を挟まない場合は、すぐ隣の白鍵との間が半音1つ分となります。ミとファは半音1つ分離れている、ということになりますね。

知らない単位がたくさん出てきてややこしいですが、「1kmは1mが1000個だよ~!」みたいなことなので、今はピンとこなくても「そういうもんなのね」と思ってもらえればハナマルです。

ドとドは1度?待てよ・・・

先ほど、「同じ音同士は1度です」とお話しました。

Q.でも同じ音同士でも、#とか♭とかあるよね?

A.ここが難しいんです!!!

ド-ド間もド-#ド間もどちらも1度ということにしてしまったら、「同じ距離じゃないのにおかしくない?」という話になりますよね。

これだと「渋谷-新宿間も渋谷-奥多摩間も、同じ東京都内の移動だよね☆」と言っているのと同じです。ふざけやがって。

ですので、同じ1度の距離でも区別をしましょう、ということになりました。

この区別をそれぞれ「完全、長・短、増・減」という言葉で表します。

「え何・・・」となったかもしれませんが、なるべくわかりやすく説明していくので、折れないで・・・!!!

まずはざっくり解説!

一覧

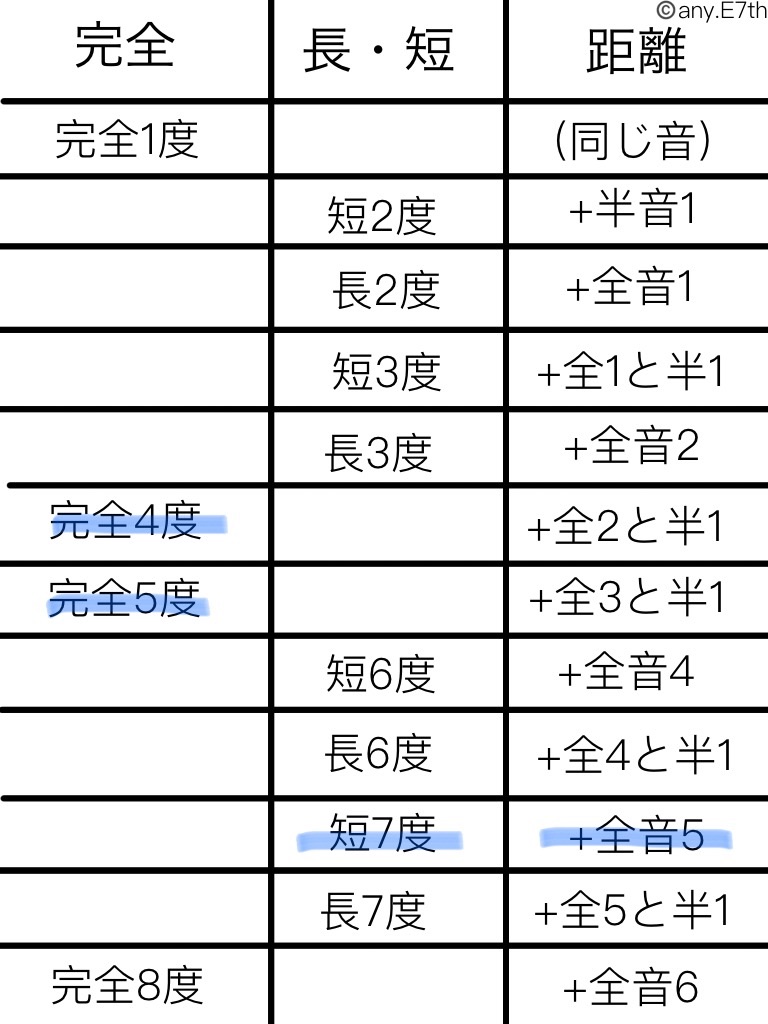

ひとまず、完全・長短とその距離の図を見てみてください。

これが完全・長短それぞれの音程の関係となります。

これを今全部覚えるというより、なんとなくの距離感の把握と、この後の説明を読んだ後の確認のために使っていただければと思います!

ちなみに色がついているのは、わたしが個人的に特に大事だと思っているものです!のちほど解説します。

完全・長短

のちほど1つずつご説明しますが、今は一旦「1・4・5・8度には”完全”がついて、2・3・6・7度には長と短がある」と覚えておいてください。

いや増減は?

増・減は少し特殊で、完全と長音程を半音1つ分増やしたものが増、完全と短音程を半音1つ分減らしたものが減と呼ばれます。

Q.は?長3度の半音上は完全4度でしょ?

A.そこなんです!!!

音程を考える時は、まずその音が基準から何度離れているのかを考えてください。

完全・長短・増減の判定はその後です。

例えば、ドと#ミの音程を考えるとします。

ミはドの隣の隣なので、3度ですね。

また、ドと#ミの間は全音2つと半音1つ分離れているので、長3度より半音1つ分増えている、つまり増3度となります。

異名同音?

増減の説明でドと#ミの例えを使いました。

Q.てか#ミってファじゃん!!!

A.そうなんすよ・・・。

#は音を半音上げるもの、♭は音を半音下げるもの。

ミを半音上げれば本来ファになり、結局完全4度でしょ、という話になります。

音楽理論では、#ミとファのように実際に弾いてみて同じ音であっても、別の音として扱います。これは音楽を理屈や計算で説明するためです。異名同音、といいます。

ですので、もし「ドから見てファの音程は?」と聞かれれば完全4度が正解ですが、「ドから見て#ミの音程は?」と聞かれれば増3度が正解です。

「守ってあげたい」を書いたのは松任谷由実さんだけど、「ひこうき雲」を書いたのは荒井由実さん、みたいに思っていただければ・・・!(これは違うかもしれない・・・)

くわしく解説

ここからは音程1つ1つを詳しく解説します!

前の項目まででざっくりと相関関係を理解して解説を読み、よくわからなくなったらまた前項目に立ち戻って、「ざっくり」と「くわしく」をフル活用してください◎

完全音程

前項目でも書きましたが、1・4・5・8度にのみ使われます。英語ではPerfect Intervalと呼ばれ、完全1度をP1のように表すこともあります。

完全1度

基準とまったく同じ音です。ドから見たド。

完全4度

基準の音から全音2つと半音1つ分離れたところにある音です。ドから見たファ。

ギターの弦で言うと、同じフレットの1つ上の弦の音が完全4度上の音です。6弦3フレット・G(ソ)の音の完全4度上は5弦3フレットのC(ド)、ということですね。

※3弦だけ少し勝手が違って、完全4度上は1つ上の弦の、高い方へ半音1つ分ずれた音になります。3弦3フレット・A#(ラ#)の完全4度上は2弦3フレットのD(レ)ではなく、1つ隣のD#ということです。ややこしい

完全4度上と5度上はコード理論などでも特に重要な役割を果たしてくれるので、しっかり覚えておくとよいです◎

完全5度

基準の音から全音3つと半音1つ分離れたところにある音。ドから見たソです。

完全4度と完全5度の距離(全音いくつ分、など)を覚えておくと、他の音程の距離を忘れてしまっても、完全4・5度の距離からたどることができ、便利です。

例)長3度は基準からいくつ離れているっけ?

→長3度は完全4度より半音1つ分下

→完全4度は全音2つと半音1つ分なので・・・

⇒長3度は全音2つ分だ!

完全8度

基準の音から全音6つ分離れている音で、1オクターブ上の音です。ドから数えると、もう1つ上のド、ということになります。

長・短音程

長音程と短音程は2・3・6・7度につきます。長・短ばらばらに覚えるより、「距離が長い方が長、短い方が短」とまとめて覚えた方がわかりやすいです。

ここまで「長短」と呼んできましたが、以降は基準の音から近い順に「短・長」の順で紹介します。

短2度・長2度

基準から半音1つ分離れているのが短2度、全音1つ分離れているのが長2度です。それぞれをドから見るとレ♭とレになります。

短3度・長3度

基準から全音1つ分と半音1つ分離れているのが短3度、全音2つ分離れているのが長3度です。それぞれをドを基準の音として見ると、短3度はミ♭、長3度はミということになります。

ここまで学んだ私は「長音程は全音〇つ分ってことね!」と勝手に決めつけて、あとで盛大に混乱しました。笑 そういうわけではないのでお気を付けください。

また、「長3度はドから見たミって覚えりゃいいじゃん」と考えていると、基準がドでなくなった瞬間に痛い目を見ます(これも経験済みです)。

短6度・長6度

短6度は基準から全音4つ分、長6度は全音4つと半音1つ分の距離です。それぞれドを基準の音とすると、ラ♭とラですね。

丸暗記をするとこの辺りからキツくなってくるので、完全5度を基準にたどってみると良いです。完全5度は全音3つと半音1つ分でした。

短7度・長7度

短7度は基準から全音5つ分、長7度は全音5つと半音1つ分離れています。ドを基準に数えると、短7度はシ♭、長7度はシですね。

7度はセブンスコードなどの項目で嫌というほど出てきますし、あらゆるジャンルでファンも多い音です。基準からの距離はもちろん、基準に対してどんな響きを持つのかもチェックしておきたいところ。

増・減音程

これまで出てきた完全・長・短音程のすべてにつくのがこの増・減音程です。

増音程は完全・長音程のさらに半音1つ分の距離、減音程は完全・短音程より半音1つ分少ない距離にあります。

説明だけでは意味不明かもしれないので、クイズをのせます。

Q1.ドから見て、減1度の音は?

Q2.ドから見て、増4度の音は?

Q3.ドから見て、短7度の音は?

⇒

A1.ド♭。

完全1度の半音1つ分下だから。

A2.ファ#。

完全4度の半音1つ分上だから。

A3.シ♭♭。

短7度の半音1つ下だから。

シ♭♭はもうラだろ泣泣泣 というご意見はごもっともですが、音楽理論では演奏上同じ音であっても別物として考えます。異名同音の項目をご参照ください。

ここまで書いてアレだけど・・・

ここまでお付き合いいただいたのに申し訳ないですが、音楽理論の学習については、ネットの情報より、圧倒的に本がおすすめです。

というのも、音楽理論が難しいせいか、ネットの情報だと人によって言うことが違ったりして、けっこうあいまい・・・。また、音楽理論はひとつひとつとても細かく緻密にできているので、ひとつ間違えて覚えてしまうと他の理屈までめちゃくちゃになってしまいます。

私も音楽理論の記事を書く際は綿密に勉強と確認を行っていますが、それでもやはりできれば、きちんとした専門家が理論立てて書いている理論書をもとに学習してほしい・・・というのが本音です。音楽理論を嫌いになってほしくないですから・・・!

このブログでは音楽理論への導入や、こういった基礎の基礎の部分の学習のお手伝いをしていければいいな、と思っています◎

おすすめの作曲本をこの記事の下にまとめていますので、ご参考にどうぞ。

アウトロ

音程についてはもっともっといろいろあるのですが、今回は基礎の基礎部分のみご紹介しました!

難しい部分もありますが、この先の学習の土台になる部分なので、音楽のより深い理解・楽器の習得・作曲技術の向上を目指す皆さん、このブログといっしょにぜひ頑張りましょう・・・!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

また次の素敵な音楽でお会いしましょう◎

Have a nice music!

\ よろしければポチッとお願いします /

【参考文献・おすすめ理論本】